本篇文章2794字,读完约7分钟

中国经济网监利4月12日电(记者刘辉)在广阔的长江流域,声纳监测显示,4月11日上午9时,三条中华鲟抵达湖北省监利监测断面。这些中华鲟是4月8日上午10时在湖北省宜昌江段投放的500条大型鲟鱼中的3条。他们随波逐流,游向长江下游。海洋将成为它们生长的家园。专家认为,这些被放生的中华鲟对濒危的自然种群有着非常重要的补充作用。

全人工繁殖技术:中华鲟可持续保护成为可能

中华鲟是中国长江流域特有的一种古老而稀有的鱼类,它生于长江,长在海里。

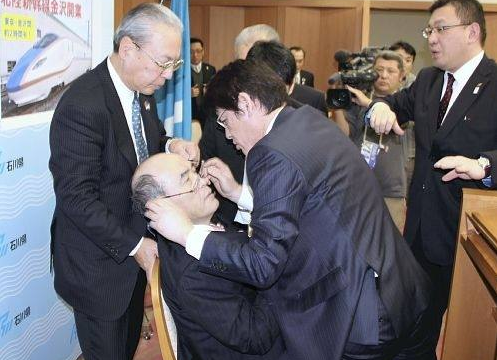

4月8日上午10点,在宜昌市长江珍稀鱼类放流点,等待放流的中华鲟继续在池中游动,性情温和。参加放生的志愿者聚集在放生池周围,以不同的方式向中华鲟告别。一些人用手抚摸中华鲟,一些人与中华鲟合影,一些人甚至亲吻中华鲟。

一位工作人员告诉《经济日报》,为了保护中华鲟,中华鲟研究所于1984年开始放流活动,共放流59次,向长江投放了500多万条各种规格的中华鲟。今年发布的中华鲟是2011年至2014年出生的第二代。最大的6岁,最小的3岁,平均体长110厘米,平均单位重量5.5公斤。平均体重是过去几年最高的。自2011年以来,只有17,500条规格较大的中华鲟被放行。

中华鲟被称为“鱼的活化石”和“水中大熊猫”,体型巨大。成年鱼可达5米长,重1000磅。它曾经与恐龙共存,中华鲟存在于恐龙生活的时代。近年来,由于生态环境的变化和人类活动的影响,中华鲟野生种群逐渐减少,整个物种的生存受到严重威胁。1988年中华鲟被列为国家一级保护动物,2010年被国际自然保护联盟列为濒危物种。

中华鲟人工繁殖技术的突破是30多年来中华鲟保护道路上最具里程碑意义的事件。早在1982年,中国就开始进行中华鲟的人工繁殖研究,并于1983年取得成功。2009年,中国三峡集团中华鲟研究所获得了诱导产卵后的第二代中华鲟苗种,即通过人工繁殖后代,繁殖捕获的野生中华鲟亲鱼,获得第二代中华鲟。该技术解决了中华鲟的人工保护问题,使中华鲟的永久保存成为可能。此后,研究所不断克服性腺诱导、营养调控、雌雄同步、引产控制、苗种培育和再成熟等六大难题,实现中华鲟人工繁殖体系的完全成熟。为了避免近亲繁殖,研究人员检测了中华鲟后备梯队的dna,利用全序列分析技术建立了遗传谱系,管理了中华鲟梯队的种群,采用最科学的组合进行繁殖,不断提高人工种群的遗传多样性。

中华鲟研究所副所长李志远表示,通过各种监测方法,近几年有30%至40%的大型中华鲟放流成功,放流的鱼尺寸越大,洄游成活率越高。这证明人工繁殖的第二代中华鲟具有野生中华鲟的洄游特性,能够在海洋中生长发育。然而,投放入海的中华鲟的比例仍在以/0//的速度增加。因此,在中华鲟回归大海的过程中,保护长江生态环境任重道远。

互联网技术:实现长江“鲟鱼”

在长江边上,一些被放生的中华鲟正在游荡并拒绝离开。他们想家并且不愿意离开吗?"中华鲟不是爱家,而是辨别方向."李志远说。中华鲟没有视觉。当养殖的中华鲟到达天然水域时,它需要凭感觉知道方向,知道长江的现状和空.的结构在逐渐适应自然水后,它开始向下游。起初,我每天能游30到50公里,然后当我到达南京时,我能游100多公里。

放生的中华鲟能安全游到长江口并顺利下海吗?据了解,为了掌握中华鲟的洄游规律,科学评估投放效果,中华鲟研究所对投放的中华鲟采用了外部T型塑料管标记、无源综合雷达(pit)和声纳标记,实现了对长江流域中华鲟活动轨迹的全流域监测。丁字塑料管体外标识是在管内打印唯一的编号、发放单位和联系方式,方便渔民在误编后及时与发放部门取得联系。Pit标记是一种体内标记,不需要内置电池,可长期有效。用于中华鲟在海洋中有性成熟过程中被捕获后放归长江自然繁殖后的准确鉴定。声纳标志是在中华鲟体内放置一个声波发射器,通过主动跟踪或沿河布置接收器来接收声纳信号,从而获取鱼类洄游信息。这种标记在投放后不需要捕捉标记鱼。当标记鱼游过接收器的接收范围约1公里时,它会被自动记录下来,从而推断出鱼的迁徙路线。

自2014年以来,中华鲟研究所的研究人员在一些被放生的中华鲟体内植入了声纳标记,以跟踪它们。今年,在长江干流的监利、城陵矶、武汉、汉江、湖口、彭泽、南京、江阴以及洞庭湖、汉江、鄱阳湖及其支流的入口处,共植入了40条中华鲟声纳标志。其中,监利、城陵矶、武汉、南京、江阴等重点地段进行了加密,实现了监测数据的实时传输,及时掌握了投放中华鲟的洄游动态。

李远哲认为,对投放的中华鲟实施标签跟踪不仅可以更好地监测投放鱼的生活状况,还可以采取更有针对性的保护措施;此外,还可以探索长江其他珍稀鱼类的关键繁殖期、关键影响因素和重点保护区,从而探索长江的生态保护。

对于中华鲟来说,目前收集的数据只能反映它们在长江中短暂的生活。当他们到达海边时,他们就看不见了,也失去了控制。如何延伸到海洋,形成中华鲟的全程跟踪和保护?除了继续探索和寻求新技术,我们还需要行业甚至国家的支持。

保护长江生态:中华鲟的家园

中华鲟是一种洄游鱼类。为了繁殖,每年夏天和秋天在海里长大的中华鲟聚集在长江口,逆流而上,开始了它浪漫而艰辛的繁殖之旅。历史上,中华鲟迁徙到金沙江繁衍后代。1981年葛洲坝关闭后,洄游受阻的中华鲟改变了在金沙江产卵的习性,在葛洲坝下形成了一个天然产卵场,并持续繁殖至今。

产卵场是中华鲟整个生命周期的重要场所,也是人类尝试保护措施的重要场所。为了进一步保护中华鲟,有关部门先后建立了河口中华鲟保护区和葛洲坝中华鲟保护区,成为中华鲟的“避风港”。然而,人类活动不断影响中华鲟的自然繁殖行为。从2013年到2015年,葛洲坝下游连续三年没有中华鲟自然产卵的迹象。人们曾经悲观地认为葛洲坝已经失去了“床”的功能,甚至认为中华鲟的自然产卵已经中断。

2016年11月24日,研究人员再次监测了长江葛洲坝野生中华鲟的产卵活动,使人们重拾保护中华鲟的希望和信心。“这说明葛洲坝下仍有繁殖野生中华鲟的自然条件,仍有一定数量的中华鲟种群。如果我们真的能够保护中华鲟的水生环境,那么放出来的中华鲟将成为一种野生的自然资源。”李志远说。

中华鲟的性成熟周期很长。一般来说,雄性需要9年,雌性需要14年才能成熟,所以很难保护它们。中华鲟一生大部分时间都在中国近海水域进食和生长,覆盖了从朝鲜西海岸到中国东南沿海的大陆架。近海生活环境的恶化是导致中华鲟种群持续下降的重要因素。保护中华鲟绝不仅仅是实验室和养殖车间的研究和养殖,更重要的是,要为中华鲟在更大范围和空.的生存和繁殖提供适宜的环境

李志远认为,如果中华鲟得到很好的保护,我们将能够更好地保护长江中的所有珍稀鱼类。为了保护长江流域的中华鲟等珍稀鱼类,有必要呼吁全社会重视长江的生态保护,共同努力实现和维护长江流域生态环境平衡的可持续发展。

(编辑:李伟)

标题:中华鲟:拿什么拯救你

地址:http://www.aqh3.com/adeyw/8344.html